2025年9月25日、社会新報にて、労働者協同組合ワーカーズ葬祭&後見サポートセンター結の会の活動が取り上げられました。以下、文字起こしした文章もアップしております。

ご興味のある方は、是非お読みいただければ幸いです。

10年後の2035年、日本の85歳以上の人口は1000万人の大台を突破する。

85歳を超えると6割の人が生活支援や介助が必要で、4人に1人が寝たきりなどの重度要介護者になる。

日本人の平均寿命は男81歳、女87歳。80歳を過ぎると、いやがおうでも死の問題に直面する。

だが天寿を全うするには自分の介護や死後の諸手続きを任せられる人が不可欠だ。

人間関係の希薄化した現代社会において「満足した死」を迎えるために何が必要か。

末期がん患者の看取りから葬儀や埋葬の葬送支援、遺骨の引き取りまでをワンストップで行っている真宗大谷派僧侶の中下大樹さん(50)に話を聞いた。(ジャーナリスト 長谷川学)

これまで約3000人の死に立ち会ってきた中下さんは「日本は死者を大事にしない社会になりつつある」と感じている。

象徴的なのが米軍辺野古基地建設で、防衛省が戦没者の遺骨が残る眠る沖縄本島南部の土砂を埋め立てに使う計画を立てていること。

中下さんは、沖縄戦の戦没者の遺骨取集のボランティアをしている。

「防衛省は国のために亡くなった方々の遺骨の収集と供養を怠っているばかりか、沖縄県議会や遺族など地元の反対にもかかわらず、遺骨が埋まっているのが確実な土砂を米軍基地の建設のために使う計画を立て、いまだにその計画を撤回していません。死者を大事にしないどころか死者を冒涜する行為だと思います」

辺野古基地の建設に本島南部の土砂を使う計画は2021年に発覚した。

土砂利用計画の対象区域に含まれる南部の糸満市では、今年4月にも戦没者と見られる全身遺骨や軍靴などが見つかり、6月には全身遺骨から5メートル離れた斜面で大腿骨や骨盤などの骨が散らばっているのが見つかった。

「死者を悼み弔う気持ちは人間の本質的な部分です。死者を大事にしない社会は、生きている人も大事にしない社会だと思います。日本社会は根源的な部分を失いかけているようです」

昨年の日本人の出生数は約68万人、亡くなった人は約161万人だった。

高齢化が進んで死亡者が増え、総人口が減少していく社会を「多死社会」と呼ぶが、日本は2022年に多死社会に突入したと言われている。

中下さんは大学院でターミナルケアを学び、その研究の一環でタイの寺院に通ったときに、お坊さんがエイズ患者の看取りから葬儀、納骨までしている姿を見て「人間の命の最後のセーフティネットは宗教者である」と気づき、28歳で僧侶になった。

中下さんは、病院内の仏教を基盤とした緩和ケア病棟(ホスピス)にて、末期がん患者数百名の看取りに従事。

病院退職後は大学で教鞭を執りつつ、僧侶、葬儀社スタッフ、社会福祉士、精神保健福祉士として生活困窮者の葬送支援を実施してきた。

東北や能登の被災者支援、孤独死、貧困、自殺対策、後見支援などの活動も行い、2022年10月に労働者協同組合「ワーカーズ葬祭&後見サポートセンター結の会」を設立した。

中下さんは孤独死や貧困対策支援を長く行う中で、人と人、人と社会のつながりが急速に薄れていることを実感している。

「東京23区で亡くなる人の約3~4割は葬儀式を行わない通夜や告別式をせず火葬のみの<直葬>です。直葬では、親族家族の立ち合いのない場合も多い。いても数名が普通。故人を知っている人たちが故人を悼む場がないのはあまりにも寂しい」

直葬でも僧侶が呼ばれて読経を上げることはあるが、多くの場合、読経、生花、遺影写真、位牌等もないケースも多いは一切ない。

また直葬とは異なるが、東京では、葬儀の半数近く6割がが身内のみの少人数で行う家族葬だ。

「排除するという意味で使われる<村八分>という言葉があります。では排除しない残りの二分は何か?答えは火事と葬式です。かつて葬式は、地域コミュニティーが執り行う行事でした。近所で火事が発生すれば、近所同士が一緒に消火活動を行い、近所のどなたかが亡くなれば、地域の皆で葬式のお手伝いに出向くという文化があったのです。しかし東京では、家制度と地域社会ががいずれもほぼ崩壊し、葬儀の担い手がいなくなりつつあります。東京は単身世帯が約4割を占めており、身寄りのない人が亡くなると、行政が提携している葬儀会社に機械的に回されて直葬が行われることが多い」と中下さんは説明する。

多死社会の進行と出生率の低下により、日本の人口は2056年に1億人を割り、2070年には7761万人になると予想されている。

現在より3割も人口が減るわけだ。

その分、葬儀や介護の担い手は減っていくので、直葬は今後も確実に増えていくと思われる。

「東京で起きていることは10数年後に地方でも起きる。直葬は全国に波及していくでしょうが、果たしてそれで良いのでしょうか」と中下さんは問いかける。

直葬にかかる費用は地域によって異なるが、一般的に10数万円から20万円前後から。

一般の葬儀に比べ格段に安い。

直葬が増えている背景には、人間関係の希薄化に加え、非正規雇用の増加などに伴う貧困の問題もある。

中下さんによると「貧困にはお金の問題だけでなく、“つながりの貧困”つまり人間関係の貧困の問題がある」という。

「お金がなくても、満足する葬儀を行うことはできます。しかし、そのためには死後の埋葬・供養も含めて事前準備が不可欠です。死に逝く本人の願いを軸として、周囲の家族等が、その願いを支えるという<人間関係>が必要です。ですが、貧困が進むにつれて、経済的・精神的・心理的な余裕がなくなり、「一円でも安く、早く、簡単に葬儀を済ませたい」となりがちです。そして、遺骨もいらないと。

結果として、人はいつか必ず訪れる自分自身の「死」について考える余裕さえもなくなります。死を考えることは、生を考えることにも繋がります。死を軽く扱う社会は、生もまた軽く扱われる社会です。家族・地域・会社という縁の希薄化が弔いの希薄化(直葬)を生み出し、そして、今、沖縄で起こっていることは、まさに日本社会の縮図とも言えます」

東京など都市部では人間関係の希薄化が顕著だが、地方はどうか。

中下さんは東日本大震災や能登半島沖地震の被災地支援を通して、次のような印象を持ったという。

「東日本大震災直後、東北3県の住民の方々に“津波が引いた後、真っ先にかけつけた場所はどこですか”と生き残った方々に聞きました。1番目は予想通り自宅・実家、職場でしたが、興味深かったのは2番目が先祖代々のお墓で、3番目が神輿を置いている神社だったことです。これは地縁や人のつながりを被災地の人たちが大事にしていることを意味します。東北3県は祭りが盛んで、ねぶた祭りに人生をかけている人もいます。祭りが盛んなところほど復興が早く、お墓や先祖供養も大事にしていると思います」

もし同じような災害が東京で起こった場合、お墓や神輿の状態を確認しに行く人がどれくらいいるだろうか。

だがこの比較は、あまり意味がないかもしれない。

たとえ人が集まる祭りの場がなくても、人と人が縁を結ぶ機会はどこにでもあるはずだからだ。中下さんは言う。

「都内の火葬場でホームレスの方の簡易な葬儀をしたことがあります。故人は人望があり仲間のホームレスの人たちが一升瓶に1円玉を入れて持ってきて“これで葬儀をやってくれ”と私に依頼してきた。直葬という形ではありましたが、火葬までの10数分間、会葬者全員で故人に花を手向け、お別れの言葉を述べ、全員で故人に合掌し、祈りを捧げた時間は、とても素敵な時間でした」

人は生きてきたようにしか死ねないと言われる。

であれば「良く死ぬ」ためには、生きている間に介護や葬送の担い手となる信頼できる人と縁を結び、備える必要があるだろう。

中下さんが、家族や地域との縁がなく行政の支援から漏れて困っている人などを対象に「結の会」を立ち上げてから2年半が経つが、この間に、結の会が縁を結んで葬儀、法要、納骨支援を行った人の数は100人を超える。

支払い能力のある人は少なく、中下さん個人の持ち出しで賄っている部分はあるが、宗教者として中下さんは「採算度外視で静かに活動を続けたい」と話している。

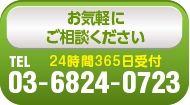

問い合わせ:労働者協同組合ワーカーズ葬祭&後見サポートセンター結の会(03-6824-0723)